美術職

正冨大樹

美術部 副部長。2004年中途入社。朝帯番組『あん!』立ち上げに参加後、複数番組に携わり、『ごぶごぶ』『ロケみつ』の立ち上げのデザインから担当。2008年『情熱大陸×小栗旬編』のDVDパッケージデザインを手がけ、2014年『綾野剛編』まで計13タイトルを担当。2015年『サタデープラス』立ち上げから3年間担当し、その他番組グッズやイベントデザインなどにも携わる。2018年に番組デザインからCG技術へキャリア転換し、MBSのCG部で野球やゴルフなどのスポーツ中継CGや制作番組のバーチャルセットなどを担当。

美術職

美術部 副部長

正冨大樹

2004年中途入社。朝帯番組『あん!』立ち上げに参加後、複数番組に携わり、『ごぶごぶ』『ロケみつ』の立ち上げのデザインから担当。2008年『情熱大陸×小栗旬編』のDVDパッケージデザインを手がけ、2014年『綾野剛編』まで計13タイトルを担当。2015年『サタデープラス』立ち上げから3年間担当し、その他番組グッズやイベントデザインなどにも携わる。2018年に番組デザインからCG技術へキャリア転換し、MBSのCG部で野球やゴルフなどのスポーツ中継CGや制作番組のバーチャルセットなどを担当。

INTERVIEWの見どころ

制作会社としては珍しく、社内に美術部を設けるMBS企画。ハウスプロダクションとして、多様なデザインを手がける美術部の正冨副部長にインタビュー。仕事の醍醐味を感じたエピソードから、今後のクリエイターのあり方まで、エンタメ業界志望の方必見の内容です!

4つのセクションが織りなす、

美術部の役目

――制作会社内に美術部があるのは珍しいとのことですね。

特に関西ではあまりないですね。そもそも美術部というものは、テレビ局の中にあるものでした。私たちの場合は、毎日放送の美術部がMBS企画に移管された形です。一般的な制作会社では、デザインは外部の会社に委託するケースが多いと思いますが、それだとお金も工数もかかる。社内で完結できるからこそ、テレビ番組以外にもさまざまなデザインを幅広く担うことができるんです。

――美術部はどのようなチーム構成になっていますか?

セット、オンエアグラフィック、CG、ビジュアルの4つのデザインセクションがあります。

セットは、カメラを通して映るものをデザインするセクションです。テレビ番組のスタジオセットなど、空間をデザインするチームです。

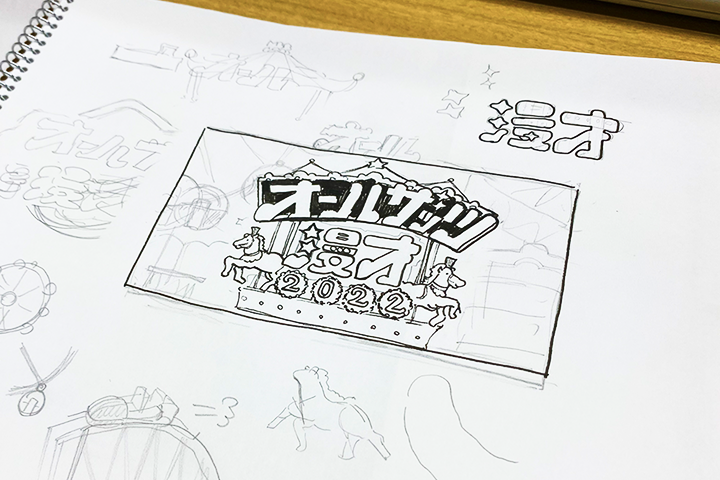

オンエアグラフィックは、テレビ画面に映るものをデザインするセクションです。番組のロゴ、テロップ、その他グラフィック全般をイラストも含めて担当します。

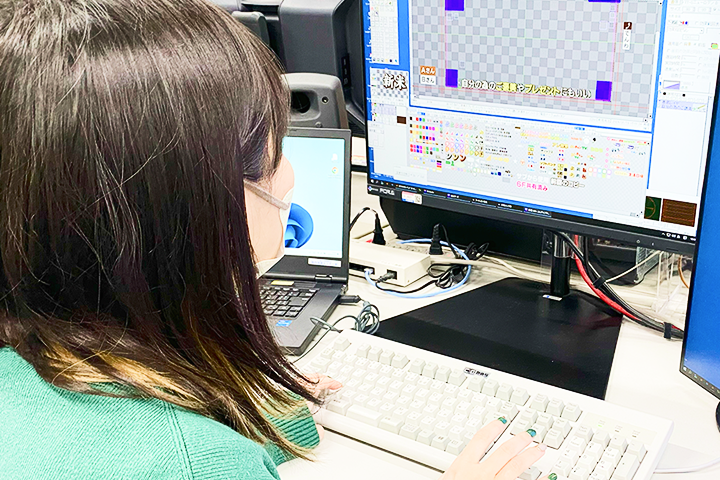

CGは、例えばプロ野球中継で得点やボール/ストライクのカウントがでますよね。そういったシステム自体を設計する。もちろん3DCGなど、いわゆるCGも制作します。私自身も所属しているセクションです。ビジュアルデザインは、紙媒体での宣伝など、放送外で使われる広告をデザインするセクション。例えば番組PR用のポスターなど、撮影のディレクションからデザインまで行っています。

――各セクションは何人ずつの体制ですか?

現状、正社員だけでいうとセットが7名、オンエアグラフィックは5名、CGセクションは3名、ビジュアルデザインセクションは2名。MBSホールディングス内外の会社とチームを組んで仕事をすることも多いです。

――美術部のメンバーにはどういう特徴がありますか?

やっぱり、個性的な人が多いですね。比較的フラットというか、上下関係にも気を遣いすぎないチームですね。

――その関係性づくりのために、正冨さんご自身が心がけていることはありますか?

基本的にはあまり否定せず、より良くなるようにアドバイスしようと心がけています。昔の職人気質な雰囲気は、業界でも時代とともになくなっていきましたね。ただ、私も含め美術部を志望する人はそもそもが自由でフラットな気質の人が多い気もします(笑)。クリエイティブな仕事って、人に否定されると新しいアイデアも生まれにくいと思うんです。

美術部の新たな挑戦

――今後伸ばしていきたい分野について教えてください。

今、テレビ局では番組以外での収入を増やすことが大きなキーワードになっていて、当然、番組制作が本業であることは変わりないですが、今後確実に広告費がテレビからネットに移行していく中で、やはりビジネスを広げていくことが目下のテーマとなっているんですね。その動きの一端を担うのがCGセクション。中でも注力していることの一つが、デジタル技術を使った体験型コンテンツの制作ですね。例えばデパートなどの商業施設、美術館、博物館では、以前は展示物を「見る」ことしかできませんでした。しかし今ではお客さんが「体験」する展示が増えています。デジタル技術を使って没入感を演出したり、体験ゲームでより深く学びを提供したりすることで、お客様の満足度が上がる。結果的に集客にもつながります。もともとの強みである空間デザイン×グラフィックの知見と、CGの技術を掛け合わせると体験型コンテンツを作るのに、すごく適したチーム編成になるんです。

――いつ頃からそういう取り組みを?

会社として取り組み始めたのはここ1年ぐらいです。でも、種を撒き始めたのは、6年前ぐらいから。もともと当社にはエンジニアは一人もいなかったので、最初は自分ひとりでプログラムを勉強して、デザインとCG技術を掛け合わせるということをやってきました。今は2人が加わって3人のチームになりました。まだまだ人数は少ないですが協力して新規開発や番組のCG業務を行っています。2人ともプログラミング経験ゼロからインタラクティブなコンテンツのプログラムを作れるようになっていて。あまり壁を作らずに学んで、新しいことをやっていく特性を持っている2人ですね。

――今後はどんな人と働きたいですか?

変化と成長を恐れない人ですね。

これまでは「こういう番組がやりたい!」など、本人の希望が仕事にマッチすることが1つのポイントだったと思います。ただ、今後はそれだけでは通用しない部分が出てきます。横断的な仕事が求められるような体制に変わってきている。特に若いうちは様々なスキルを身につけられるように幅広く仕事を経験して、総合的に成長していくことが大事です。

例えば空間もグラフィックも両方デザインできるスキル、グラフィックデザインもCGもできるスキルなど、成長をかけ合わせることによって仕事の可能性は大きく広がります。

一方で、なんでも自分でやろうとするのではなく、自分でできない部分は得意な人を集めて、目的達成のためにチームを編成する。そういった俯瞰的な視点を持って仕事をすることも成長のひとつだと思います。成長するには変化を受け入れることが必要です。変化に柔軟に対応していける人と一緒に働いていきたいですね。